Norden

Zu unserer Standardbeobachtungszeit finden wir das Sternbild Großer Bär, mit der bekannten Figur des Großen Wagens, nahezu senkrecht im Nordosten. Die Wagendeichsel zeigt dabei direkt in Richtung Horizont. Das Sternbild wird im Laufe der Nacht langsam weiter in Richtung Zenit emporsteigen. Verlängern wir die hinteren Kastensterne des Wagens um das Fünffache, trifft man auf den Polarstern, der exakt die Nordrichtung angibt. Der Polarstern befindet sich am Ende der Deichsel des Kleinen Wagens bzw. Kleinen Bären, der nun seine die tiefste Stellung über dem Nordhorizont - auch untere Kulmination genannt - überschritten hat. Darunter hat auch der markante Kopf des Sternbilds Drache seine tiefste Stellung über dem Horizont erreicht. Die übrigen Sterne des Drachen schlängeln sich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Figur des Kleinen Wagens herum. Tief im Nordwesten, etwas links unterhalb des Drachens gelegen, sollte bei guter Horizontsicht noch Deneb im Schwan erkennbar sein. Darüber befindet sich das Sternbild Kepheus und noch weiter höher die Kassiopeia, die im Volksmund auch "Himmels-W" genannt wird. Die Zenitgegend wird aus dem kaum auffälligen Sternbild der Giraffe gebildet, das nur aus äußerst schwachen Sternen besteht. Die Sterne der Giraffe sind deshalb nur unter einem wirklich dunklen Landhimmel zu erkennen.

Osten

Genau über dem Osthorizont ist soeben das Sternbild Löwe vollständig aufgegangen. Es kündigt vom nahenden Frühling. Ein weiteres Sternbild des Frühlingshimmels ist der unscheinbare Krebs, der sich nordwestlich des Löwenkopfes befindet. In diesem Sternbild erkennt man unter einem dunklen Landhimmel einen blassen Nebelfleck. Hierbei handelt es sich um den offenen Sternhaufen der Praesepe (Messier 44), auch Krippe genannt. Direkt unterhalb des Krebses sind ebenfalls schon Kopf und Hals der Wasserschlange erschienen. Hoch im Südosten entdecken wir die Sternkette der Zwillinge, mit den beiden hellen Hauptsternen Kastor und Pollux. Darunter befindet sich der Kleine Hund, mit seinem hellen Hauptstern Prokyon. Genau gegenüber im Nordosten steigt nun auch der Große Bär immer höher und wird gegen Morgen die Zenitregion erreichen. Unterhalb der Deichsel des Großen Wagens befindet sich das kleine aber unscheinbare Sternbild der Jagdhunde. Zwischen den Vorderpranken des Bären und den Zwillingen befindet sich noch der unscheinbar Luchs, der allerdings nur aus äußerst schwachen Sternen besteht.

Süden

Der Süden wird jetzt von den hellen und besonders auffälligen Wintersternbildern dominiert. Der beeindruckende Himmelsjäger Orion, mit seinen drei markanten Gürtelsternen, dem rötlich leuchtenden Stern Beteigeuze, an der linken Schulter, und dem bläulich erscheinenden Rigel, am rechten Fuß, befindet sich nun in mittlerer Höhe und hat soeben den Meridian erreicht. In diesem Sternbild befindet sich auch der beeindruckende Orionnebel (Messier 42), der im Schwertgehänge des Orions leicht erkennbar ist. Unterhalb des Himmelsjägers befindet sich das unscheinbare Sternbild des Hasen und links daneben der Große Hund, mit dem hellen Sirius. Sirius ist der hellste Stern am irdischen Firmament. Darüber erkennt man - einen dunklen Standort vorausgesetzt - die schwachen Sterne des Einhorns und noch weiter höher, den unscheinbaren Kleinen Hund mit seinem hellen Hauptstern Prokyon. Oberhalb des Himmelsjägers stehen ebenfalls noch weitere typische Wintersternbilder: Zum einen sind das die Zwillinge, mit den beiden Hauptsternen Kastor und Pollux. Rechts oberhalb vom Orion entdecken wir den Stier, mit seinem rötlich leuchtenden Hauptstern Aldebaran und den beiden offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden. Die Zenitregion wird vom Sternbild Fuhrmann, mit der hellen und gelblich leuchtenden Kapella, sowie dem Perseus eingenommen. Die hellsten Sterne dieser Himmelsregion bilden auch das so genannte Wintersechseck, das durch die Sterne Aldebaran, Rigel, Sirius, Prokyon und Pollux gebildet wird. Vom rechten Fußpunkt des Orions ausgehend schlängelt sich noch der Fluss Eridanus langsam zum Südhorizont herab.

Westen

Im Westen verschwinden nun auch die letzten Sterne des Herbsthimmels. Das markante Pegasusquadrat, mit der unmittelbar östlich daran anschließenden Andromeda, steht schon sehr niedrig über dem Westhorizont. Der Kopf des geflügelten Pferdes ist zu unserer Standardbeobachtungszeit aber schon längst unter dem Horizont verschwunden. In einer dunklen und mondscheinlosen Nacht entdecken wir im Sternbild Andromeda die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernte Andromedagalaxie. Noch weiter höher befindet sich das Sternbild Perseus. Auch hier sollte unmittelbar an der Spitze der Y-förmigen Figur ein länglicher Nebelfleck erkennbar sein. Hierbei handelt es sich um den Doppelsternhaufen h und Chi Persei. Schauen wir hoch in Richtung Südwesten, entdecken wir den östlichen Teil des Sternbilds Stier, mit den beiden Sternhaufen Hyaden und Plejaden. Rechts unterhalb des Stiers, direkt westlich der Sternkette der Andromeda gelegen, befinden sich die eher unscheinbaren Sternbilder Dreieck und Widder. Darunter erkennt man einige Sterne der Fische. Auch der Walfisch, im Südwesten, befindet sich noch halb hoch über dem Horizont. Auf der anderen Seite des Westpunktes, noch hoch im Nordwesten, sinkt nun auch die Kassiopeia langsam zum Horizont herab. Unmittelbar oberhalb der Vorderläufe des Pegasus und damit schon recht niedrig im Nordwesten, steht noch das unscheinbare Sternbild der Eidechse.

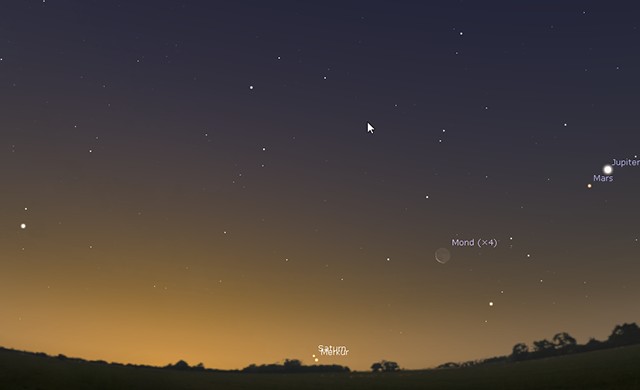

Mond

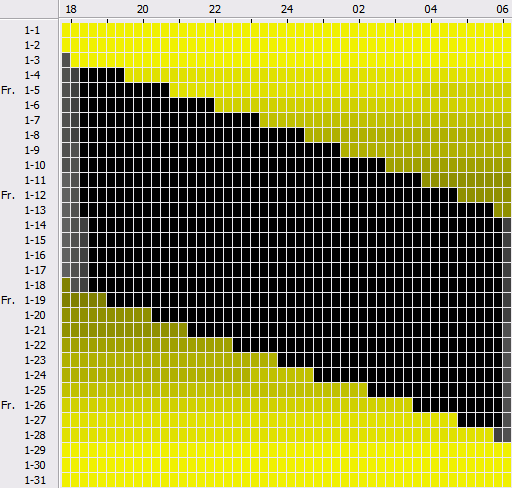

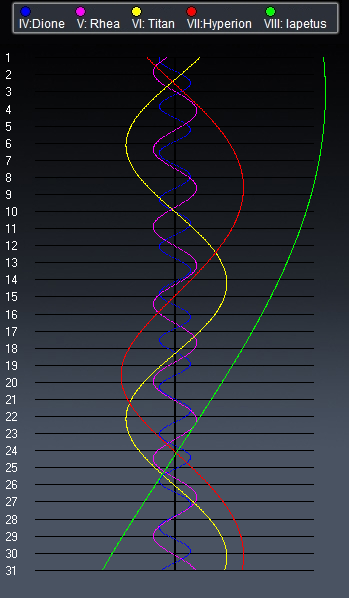

Am Neujahrsabend steht der fast volle Mond im Sternbild Zwillinge und 3 ½ Grad nördlich von Alhena (Gamma Geminorum). Gleichzeitig befindet er sich mit 356.565 Kilometern auch in Erdnähe. Es ist der geringste Abstand des Mondes im Jahr 2018! Am 2. Januar wird dann schließlich die Vollmondphase erreicht. Am darauffolgende Abend finden wir unseren Erdtrabanten im Sternbild Krebs, nur 5 ½ Grad westlich von Regulus im Löwen. Am darauffolgenden Abend hat der Mond den Hauptstern des Löwen bereits hinter sich gelassen und befindet sich 8 ½ Grad östlich des Sterns. Anschließend wird unser stiller Begleiter mehr und mehr ein Objekt für die zweite Nachthälfte, bis am 8. Dezember das Letzte Viertel im Sternbild Jungfrau erreicht wird und der Mond erst nach Mitternacht aufgeht. Am 9. Januar können wir ihn 6 ½ Grad nördlich von Spica, dem Hauptstern der Jungfrau, aufspüren und am 11. und 12. des Monats nahe Jupiter und Mars in der Waage. Am 13. Januar erreicht die Mondsichel das Sternbild Schlangenträger und steht dann nur 9 Grad nordöstlich des Hauptsterns Antares im Skorpion. Am Morgen des 15. Januar, kurz vor Sonnenaufgang, kommt es zu einer interessanten Begegnung mit den Planeten Merkur und Saturn dicht über dem südöstlichen Horizont, die allerdings nur mit einem Fernglas oder Teleskop sichtbar ist. Die sehr dünne Mondsichel, die wir hier zum letzten Mal vor Neumond erhaschen können, bildet zusammen mit den beiden Planeten ein gleichseitiges Dreieck. Am 17. Januar ist schließlich Neumond. Dank der steilen Ekliptiklage am Abendhimmel, taucht die dünne Mondsichel gegen 17:30 Uhr am Abend des 18. Januar wieder über dem südwestlichen Horizont auf. Und das nur 38 Stunden nach der Neumondphase. An den Folgeabenden wandert der Mond durch Gebiete am Himmel, die nur schwache Sterne enthalten. Nachdem unser Erdtrabant das Sternbilder Wassermann hinter sich gelassen hat, entdecken wir ihn am Abend des 24. Januar als zunehmenden Halbmond (Erstes Viertel) im Walfisch. Zwei Abende später befindet er sich schon im Goldenen Tor der Ekliptik zwischen den Sternhaufen Hyaden und Plejaden im Stier und nur 9 Grad westlich von Aldebaran. Am 27. des Monats hat der Mond Aldebaran schon hinter sich gelassen und befindet sich 5 ½ Grad östlich des Sterns. Am 28. Januar steht der Mond abermals 9 Grad nördlich von Alhena in den Zwillingen und am 29. des Monats im Sternbild des Orion. Am 31. Dezembers haben wir erneut in diesem Monat einen Vollmond zu verzeichnen. Ein so genannter "Blue Moon" findet statt. Gleichzeitig kommt es zu einer Totalen Mondfinsternis, die von Mitteleuropa aus leider unsichtbar bleibt und nur in der Pazifikregion, in Australien, Ostasien und Alaska zu beobachten ist.

Planeten

Der flinke Planet Merkur ist am Morgenhimmel tief im Südosten sichtbar und erreicht zum Neujahrstag mit 22°40' Abstand seine größte westliche Elongation von der Sonne. Bis zum 10. des Monats bleibt Merkur ein schwieriges Objekt und kann dann, gute Bedingungen vorausgesetzt, noch bis zur Mitte des Monats und knapp 20 Minuten nach seinem Aufgang über dem Horizont aufgespürt werden. Am 1. Januar geht der -0,3 mag helle Merkur um 6:23 Uhr auf und am 15. Januar erst um 6:59 Uhr. Im Teleskop erscheint das Merkurscheibchen zu Beginn des Monats rund 7 Bogenminuten groß. Der Beleuchtungsgrad nimmt im Laufe des Monats weiter zu und beträgt am 15. Januar bereits 85 %. Am 13. Januar kommt es zu einer engen Konjunktion mit Saturn, die allerdings nur bei sehr guten Sichtbedingungen in Ferngläsern beobachtet werden kann, wobei Merkur nur 0,6 Grad von Saturn entfernt zu finden ist. Am 15. steht dann die sehr dünne Mondsichel nahe Merkur und Saturn. Am 25. des Monats erreicht der flinke Planet schließlich das Aphel seiner Bahn und befindet sich dann 69,8 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt.

Die Venus hält sich im Januar mit der Sonne am Taghimmel auf und ist nicht beobachtbar. Sie steht am 9. Januar in oberer Konjunktion zu unserem Zentralgestirn. Am 23. des Monats durchläuft sie das Aphel ihrer Bahn und befindet sich dann 109 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt.

Unser roter Nachbar Mars ist ein Objekt für den Morgenhimmel und erscheint immer früher über dem östlichen Horizont, wobei seine Helligkeit nur leicht von anfangs 1,5 auf 1,2 mag ansteigt. Er wandert zunächst noch durch das Sternbild Waage und wechselt schließlich Ende Januar in den Skorpion. Am 1. Januar geht der Rote Planet um 3:28 Uhr über dem südöstlichen Horizont auf. Am 31. Januar erscheint er bereits eine Viertelstunde früher im Osten. Beobachtungen des Planetenscheibchen lohnen zur Zeit noch nicht, da erst im Sommer 2018 Mars seine günstige Opposition zur Sonne erreicht. Gegenwärtig beträgt sein scheinbarer Durchmesser nur 5,6 Bogensekunden. Am 7. Januar läuft Mars in nur 0,23 Grad Abstand südlich am Jupiter vorbei. Am 11. Januar steht dann die dünne abnehmende Mondsichel in der Nähe beider Planeten.

Der Riesenplanet Jupiter ist ein Objekt für den Morgenhimmel und wandert rechtläufig durch das Sternbild Waage. Die Helligkeit steigt im Laufe des Januar leicht um 0,2 mag auf -2,0 mag. Damit ist der Riesenplanet zur Zeit nach dem Mond das hellste Objekt am Nachthimmel. Zu Beginn des Monats geht Jupiter um 3:42 Uhr im Südosten auf. Ende Januar erfolgt sein Aufgang bereits um 2:07 Uhr. Am 7. Januar kommt es zu einer engen Konjunktion mit Mars, wobei beide Gestirne nur 13 Bogenminuten voneinander entfernt stehen.

Der Ringplanet Saturn ist zu Jahresbeginn noch unsichtbar und erscheint erst Ende Januar wieder mit 37 Grad Sonnenabstand in der Morgendämmerung. Er bewegt sich rechtläufig durch den Schützen und stand im Vormonat in Konjunktion zu unserem Zentralgestirn. Die Aufgänge des 0,6 mag hellen Planeten verfrühen sich von anfangs 7:31 Uhr auf 5:47 Uhr. Am 13. Januar kommt es in der schon weiter fortgeschrittenen Morgendämmerung zu einer Begegnung mit dem innersten Planeten unseres Sonnensystems, Merkur, wobei Merkur in nur 39 Bogenminuten südlichen Abstand am Ringplaneten vorbeilaufen wird. Diese Konjunktion ist aber nur mit einem Fernglas beobachtbar.

Uranus zieht sich langsam aber sicher vom Abendhimmel zurück, ist aber zu Beginn des Monats in der 1. Nachthälfte noch gut zu beobachten. Am 2. Januar kommt der Planet zum Stillstand und beendet auch seine Oppositionsperiode. Anschließend bewegt sich Uranus wieder rechtläufig durch das Sternbild Fische. Seine Untergänge verlagert Uranus in die Zeit vor Mitternacht. Am 1. des Monats geht der Planet um 1:45 Uhr im Westen unter. Am 31. Januar erfolgt sein Untergang bereits um 23:45 Uhr. Im Fernrohr erscheint der 5,8 mag helle Planet nur 3,5 Bogensekunden groß. Die Sterne Omikron und Epsilon Piscium können dabei als Aufsuchhilfe für den Planeten dienen.

Der äußerste Planet unseres Sonnensystems Neptun kann unter guten Bedingungen kurz nach Einbruch der Nacht im Sternbild Wassermann aufgespürt werden. Aufgrund seiner Helligkeit von 7,8 mag Ende Januar, braucht man aber schon lichtstarke Optiken, um den Planeten zu sehen. Denn schon rund zwei Stunden vor seinem Untergang, der am 1. Januar um 21:36 Uhr und am 31. Januar bereits um 19:43 Uhr erfolgt, muss man den Planeten schließlich endgültig vom Beobachtungsprogramm streichen. Als Aufsuchhilfe für den lichtschwachen und scheinbar 2,2 Bogensekunden großen Neptun kann der 3,7 mag helle Stern Lambda Aquarii dienen, an dem der Planet Mitte des Monats in knapp einem halben Grad Abstand vorbeilaufen wird.

Der 14,3 mag helle Zwergplanet (134340) Pluto im Sternbild Schütze steht am 9. Januar in Konjunktion mit der Sonne und ist nicht beobachtbar. Erst am 12. Juli 2018 erreicht Pluto wieder seine Oppositionsstellung.

Helle Kometen und Planetoiden

Der kurzperiodische Komet 24P/Schaumasse ist ein Objekt für den Morgenhimmel und wandert durch den nördlichen Teil des Sternbilds Waage. Gegen Ende der Nacht befindet sich Komet Schaumasse bereits 30 Grad hoch über dem südöstlichen Horizont und ist mit einer Helligkeit zwischen 11 bis 12 mag in größeren Teleskopen beobachtbar.

Der kurzperiodische Komet 62P/Tsuchinshan im Sternbild Jungfrau kann ebenfalls am Morgenhimmel aufgespürt werden und ist mit einer Helligkeit um 11 Größenklassen ebenfalls in größeren Teleskopen sichtbar.

Der erst Ende September entdeckte Komet C/2017 T1 (Heinze) steht in der Nacht hoch am Nachthimmel. Er wandert aufgrund seiner Erdnähe sehr schnell weiter in Richtung Süden durch die Sternbilder Luchs, Giraffe, Kassiopeia und Eidechse in den Pegasus. Leider erreicht der Schweifstern um seinen Periheltermin herum nur die 10. Größenklasse und sollte dann in mittleren bis größeren Teleskopen beobachtbar sein. Im Laufe des Monats geht seine Helligkeit schnell wieder auf die 11. Größenklasse zurück. Durch die geringe Entfernung zur Erde, erscheint seine Koma recht diffus und ist nur unter einem wirklich dunklen Landhimmel und mit geringer Vergrößerung visuell wahrnehmbar.

Der Komet C/2017 O1 (ASASSN) befindet sich zirkumpolar im Sternbild Kepheus nahe des nördlichen Himmelspols. Er ist aufgrund seiner sehr diffusen Koma ein überraschend schwieriges Objekt und kann unter optimalen Bedingungen mit rund 11 Magnituden in größeren Teleskopen aufgespürt werden. Am 7. Januar befindet sich der Schweifstern nur 7 Bogenminuten nordwestlich des alten Offenen Sternhaufens NGC 188 im Kepheus!

Der Komet C/2016 R2 (PanSTARRS) ist optimal am Abendhimmel zu sehen und bewegt sich durch den Stier weiter in Richtung Norden. Mitte Dezember erfolgte ein Helligkeitsausbruch, der ihn um 1,5 Größenklassen heller werden ließ. Zu Beginn des Monats ist der Schweifstern einige Grad westlich der Hyaden zu finden und steht bereits Ende Januar rund 3 Grad östlich der Plejaden. Mit einer Helligkeit zwischen 10 und 11 mag ist auch dieser Komet eher ein Objekt für größere Teleskope.

Der Zwergplanet (1) Ceres kann rückläufig im Sternbild Löwe aufgefunden werden. Am 19. des Monats wandert sie in den Krebs und steht dann am 31. Januar 2018 in Opposition zur Sonne. Dabei erreicht sie eine Helligkeit von 6,9 mag, so dass Ceres schon leicht in Ferngläsern und kleinen Teleskopen aufgespürt werden kann. Die Kulminationszeiten des Zwergplaneten verfrühen sich im Laufe des Monats von anfangs 2:56 Uhr auf 0:38 Uhr.

(2) Pallas ist zunächst noch im Sternbild Chemischer Ofen (Fornax) beobachtbar, wechselt aber am 13. des Monats in den Walfisch und am 22. Januar in den Eridanus. Die Helligkeit des Kleinplaneten geht weiter zurück von anfangs 8,7 auf 8,9 mag. Am 1. Januar steht Pallas um 19:54 Uhr im Süden und sein Untergang erfolgt um 23:27 Uhr. Am 31. des Monats erreicht der Asteroid bereits um 18:14 Uhr den Meridian und die westliche Horizontlinie um 22:26 Uhr. Am 24. Januar steht Pallas in nur 4 ½ Bogenminuten Abstand beim 6,5 mag hellen Stern SAO 168045.

(4) Vesta ist ein Objekt für den Morgenhimmel und zunächst noch im Sternbild Waage beobachtbar. Am 18. Januar wechselt der Asteroid in den Skorpion und am 30. des Monats schließlich in den Schlangenträger. Dabei steigt ihre Helligkeit von anfangs 7,9 auf 7,7 mag. Damit ist Vesta ein leichtes Objekt für Ferngläser und kleine Teleskope. Ihre Aufgänge über dem südöstlichen Horizont verfrühen sich von anfangs 3:57 Uhr auf 3:12 Uhr Ende Januar. Am 16. Januar kann der 6,1 mag helle Stern SAO 159587 als Aufsuchhilfe dienen, wenn Vesta in nur 7 Bogenminuten Abstand am Stern vorbeilaufen wird.

(7) Iris Helligkeit geht im Laufe des Monats von anfangs 8,5 auf 9,2 mag weiter zurück. Sie bewegt sich rechtläufig durch den Widder und steht zu Beginn des Monats um 19:30 Uhr im Meridian. Ende Januar erreicht sie bereits um 18:14 Uhr ihren höchsten Punkt im Süden. Auch die Untergänge von Iris verfrühen sich von anfangs 2:59 Uhr auf 1:51 Uhr.

Asteroid Nr. 8 Flora erreicht am 2. Januar 2018 ihre Oppositionsstellung im Sternbild der Zwillinge und wird 8,2 mag hell. Ende des Monats geht ihre Helligkeit wieder auf 9,1 mag zurück. Aufgrund ihrer stark elliptischen Bahn, steht Flora allerdings schon am 27. Dezember 2017 in Erdnähe. Am 1. Januar erreicht Flora um 0:17 Uhr den Meridian. Am 31. Januar steht der Kleinplanet bereits um 2:47 Uhr in seiner höchsten Stellung im Süden und erreicht eine maximale Höhe über dem Horizont von gut 60 Grad. Am 13. Januar befindet sich Flora nur 8,5 Bogenminuten vom 6,0 mag hellen Stern SAO 78586 entfernt.

(11) Parthenope wandert durch den Krebs und kommt am 26. Januar 2018 in Opposition zur Sonne. Dabei erreicht nur für wenige Tage eine maximale Helligkeit von 9,9 mag. Die Kulminationszeiten des Asteroiden verfrühen sich von anfangs 2:21 Uhr auf 23:51 Uhr.

(20) Massalia kann im Sternbild Stier aufgefunden werden und steht zu Beginn des Jahres um 22:46 Uhr im Meridian. Bis Ende Januar verfrühen sich die Meridiandurchgänge von Massalia auf 20:36 Uhr. Die Helligkeit geht im Laufe des Monats deutlich zurück und sinkt von anfangs 8,8 auf nur noch 9,6 mag am 31. Januar.

Meteorströme

Vom 1. bis 5. Januar sind die Quadrantiden aktiv, deren Ausstrahlungspunkt (Radiant) sich im Sternbild Bärenhüter an der Position RA 15h 20m und Dec +49° befindet. Ihr Name geht auf das nicht mehr existierende Sternbild Mauerquadrant (Quadrans Muralis) zurück. Das spitze Maximum findet in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar statt und der abnehmende Mond wir die Beobachtung dieses Meteorstroms nachhaltig stören. Am besten beobachtet man nach Mitternacht bis zur Morgendämmerung hinein, weil zu diesem Zeitpunkt der Radiant genügend hoch am Himmel steht und der Anstieg der Aktivität dann leichter zu beobachten ist. Zum Maximumszeitpunkt tauchen bis zu 120 Meteore pro Stunde auf, die mit mittleren Geschwindigkeiten von 41 km/s in die Erdatmosphäre eintauchen. In manchen Jahren wurden sogar über 200 Sternschnuppen beobachtet. Damit gehören die Quandtrantiden zu den aktivsten Strömen des Jahres. Gegen Morgen kann dann ungefähr mit 80 bis 100 Quadrantiden pro Stunde gerechnet werden. Durch den Einfluss des Mondes reduziert sich Rate allerdings auf rund 30 Sternschnuppen pro Stunde. Ein Ursprungskörper der Quadrantiden ist nicht bekannt. Seit 2003 wird allerdings vermutet, dass der Asteroid 2003 EH1 als Ursprung dieses Meteorstroms in Frage kommt und ein inaktiver Rest des zerfallenen Kometen C/1490 Y1 zu sein scheint. Auch der periodische Komet 96P/Machholz könnte als Erzeuger der Quadrantiden in Frage kommen.

Einen sehr schwachen Strom stellen die Gamma-Ursae-Minoriden dar, die zwischen dem 10. bis 22. Januar beobachtbar sind. Das nicht sehr ausgeprägte Maximum findet am 18. Januar statt und ist Dank der Abwesenheit des Mondes deutlich besser zu beobachten. Am Morgen erreicht der Radiant eine Höhe von gut 70 Grad, so dass rund 3 Meteore sichtbar sind, die mit einer Geschwindigkeit von 31 Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre eindringen.

Über das Jahr verteilt gibt es eine Häufung an Meteoren in der Ekliptikregion, in der Nähe des Gegensonnenpunkts. Dieser als Anthelionquelle bezeichnete Strom kommt im Januar aus der Richtung der Sternbilder Zwillinge und Krebs. Es handelt sich dabei um Teilchen mit geringen Bahnneigungen und kurzen Umlaufzeiten. Im Mittel sind hier nicht mehr als 4 bis 6 Sternschnuppen zu erwarten, die eine relativ langsame Geschwindigkeit von 30 km/s besitzen.

Datengrundlage: "Der Sternenhimmel 2018", "Das Himmelsjahr 2018 - digital" & "Sterne und Weltraum" (1/2018)