Norden

Zu unserer Standardbeobachtungszeit finden wir das Sternbild des Großer Bären, mit der bekannten

Figur des Großen Wagens, in mittlerer Höhe und senkrecht mit der Deichsel nach unten im Nordosten.

Das Sternbild wird im Laufe der Nacht noch höher steigen und schließlich gegen Morgen die Zenitregion

erreichen. Verlängern wir die hinteren Kastensterne des Wagens um das Fünffache, finden wir auch den

Polarstern im Sternbild Kleinen Bär, der exakt die Nordrichtung angibt.

Direkt unterhalb des Kleinen Bären hat der Drache soeben seine tiefsten Punkt im Norden, die untere

Kulmination, überschritten und steigt nun langsam wieder höher. Dabei schlängelt sich der Drache um

die Figur des Kleinen Wagens herum. In mittlerer Höhe über dem Horizont, und westlich des Drachens

gelegen, fällt noch das Sternbilds Kepheus auf, das annähernd wie das Dach eines Hauses erscheint.

Halbhoch im Nordwesten steht auch die Kassiopeia, die aufgrund ihrer einprägsamen Form auch

"Himmels-W" genannt wird. Noch etwas höher sind die schwachen Sterne der Giraffe kaum auszumachen. Bei

optimaler Sicht zum Nordhorizont sollte noch in geringer Höhe der Stern Deneb im Schwan erkennbar

sein.

Osten

Unser Blick in Richtung Osten führt uns wieder zum Großen Wagen. Seine zwei letzten Deichselsterne

weisen auf einen sehr hellen rötlich leuchtende Stern direkt über dem Horizont: Hierbei handelt es

sich um Arktur, den Hauptstern des Sternbilds Bärenhüter. Zwischen diesen beiden Sternbildern

befinden sich die unscheinbaren Jagdhunde und die schwachen Sterne des Haar der Berenike. Noch weiter

in Richtung Osthorizont sind soeben die ersten Sterne der Jungfrau mitsamt ihren reichen

Galaxiengebieten aufgegangen, die vom nahenden Frühling künden.

In mittlerer Höhe über dem Horizont finden wir das mächtige Sternbild des Löwen. Nordwestlich des

Löwenkopfes stehen die schwachen Sterne des Krebses. Hier kann in einer dunklen, mondscheinlosen Nacht

der wunderschöne offene Sternhaufen Praesepe (Messier 44), der auch als Krippe oder Bienenstockhaufen

bekannt ist, als unscheinbares Lichtfleckchen erkannt werden. In Ferngläsern und in kleinen Teleskopen

bietet dieser Sternhaufen einen prächtigen Anblick.

Süden

Der Süden wird bis in die Zenitregion von zahlreich hellen Sternen des Winterhimmels dominiert.

Sirius, der hellste Stern des Himmels und Hauptstern des Großen Hundes, hat soeben den Meridian

überschritten. Östlich des Südpunktes erkennen wir bei guter Horizontsicht die nördlichen

Ausläufer des Sternbilds Hinterdeck und darüber die äußerst schwachen Sterne des Einhorns. Noch

weiter höher finden wir mit dem Hauptstern Prokyon das Sternbild des Kleinen Hundes und darüber,

genau im Meridian, die doppelte Sternenkette der Zwillinge, mit den beiden Hauptsternen Kastor und

Pollux. Die Zenitregion wird vom unscheinbaren Sternbild Luchs eingenommen. Das auffälligste Sternbild

dieser Himmelsregion ist aber der eindrucksvolle Himmelsjäger Orion, in mittlerer Höhe im Südwesten.

Die auffälligen Gürtelsternen, der rötliche erscheinende linke Schulterstern Beteigeuze und der

blauweiße Stern Riegel, springen hier sofort ins Auge. Der Orionnebel, im Schwertgehänge des

Himmelsjägers, ist schon mit bloßem Auge sichtbar und bietet in jedem Fernglas und Teleskop einen

prächtigen Anblick. Oberhalb des Himmelsjägers entdecken wir den östlichen Teil des Sternbilds

Stier, mit dem Hauptstern Aldebaran, und noch weiter höher das Sternbild Fuhrmann, mit der gelblich

leuchtenden Kapella. Im Fuhrmann können wir die drei hellen Sternhaufen M 36, M 37, und M 38

auffinden, die keinesfalls auf unserer Beobachtungsliste fehlen dürfen. Unterhalb des Orions entdecken

wir noch das unscheinbare Sternbild des Hasen.

Wir wenden uns wieder den östlichen Teil des Meridians zu. Hier können wir schon die ersten Sterne

des Frühlingshimmels beobachten. Zum einen finden wir dort das nur aus schwachen Sternen bestehende

Sternbild Krebs und direkt darunter der Kopf der Wasserschlange, die sich bis zum südöstlichen

Horizont hinab schlängelt.

Westen

Genau über dem Westpunkt und noch hoch am Himmel steht Kapella, der Hauptstern des Sternbilds

Fuhrmann. Rechts oberhalb des Fuhrmann sind an dunklen Standorten noch die schwachen Sterne der Giraffe

auszumachen. Darunter steht der Perseus, in mittlerer Höhe über dem Horizont. Unterhalb von Fuhrmann

und Perseus entdecken wir auch den Stier, mit seinem rötlich erscheinenden Hauptstern Aldebaran und

den beiden offenen Sternhaufen Hyaden und Plejaden, die schon mit bloßem Auge zu erkennen sind.

Östlich des Stiers befindet sich der Orion und direkt über dem Himmelsjäger, das Sternbild der

Zwillinge. Auf der gegenüberliegenden Seite, in mittlerer Höhe im Nordosten, befindet sich das

Sternbild Kassiopeia, auch bekannt als "Himmels-W".

Die letzten Sterne des Herbsthimmels stehen nun ebenfalls kurz vor ihrem Untergang. Direkt im

Nordwesten versinkt gerade das Sternbild Andromeda und die letzten Sterne des Pegasus unter dem

Horizont. Weiter in Richtung Westen folgen die Sternbilder Dreieck, Widder und das nur aus schwachen

Sternen bestehende Sternbild der Fische. Über dem Westhorizont schaut gerade noch der Kopf des

Walfisches hervor, der aber aufgrund seiner Horizontnähe kaum erkannt werden kann. Im Südwesten

stehen noch die nördlichen Ausläufer des Flusses Eridanus, der direkt neben Rigel entspringt, dem

weiß leuchtenden Fußstern des Himmelsjägers Orion.

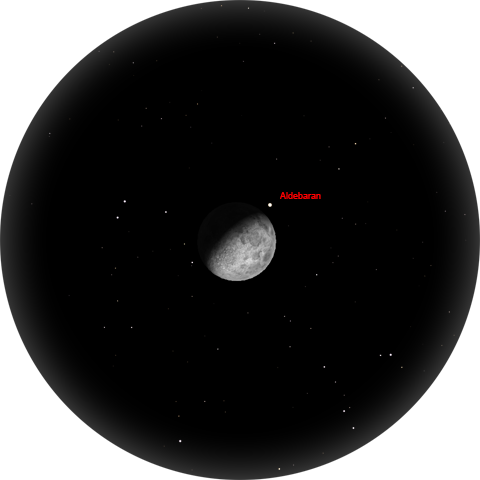

Mond

Am ersten Abend im Monat steht unser stiller Begleiter, als 4 Tage alte Mondsichel, nur 8 ½ Grad

östlich von unseren Nachbarn Mars entfernt am Abendhimmel im Sternbild der Fische. Gegen 20:13 Uhr

wird der 4.5 mag helle Stern Ny Piscium von der dunklen Seite des Mondes bedeckt. Am 4. Februar wird

das Erste Viertel im Sternbild Widder erreicht. Auch an diesem Abend kommt es zu einer Sternbedeckung

von 5 Tauri, der eine Helligkeit von 4,3 mag besitzt, gegen 19:23 Uhr. Am 5. Februar wandert der Mond

durch den ausgedehnten Sternhaufen der Hyaden durch, so dass es ebenfalls zu zahlreichen

Sternbedeckungen durch den Mond kommt. So werden u.a. Theta 1 (4,0 mag) und Theta 2 Tauri (3,6 mag)

kurz vor 19 Uhr von unserem Erdtrabanten bedeckt. Rund eine halbe Stunde vor Mitternacht ist dann auch

der Hauptstern Aldebaran an der Reihe: Diese Bedeckung kann in der Schweiz beobachtet werden und

verläuft am Nordrand des Mondes streifend auf der Grenzlinie von Memmingen über Rosenheim nach Bad

Reichenhall. Für Gebiete nördlich dieser Linie findet nur eine sehr enge Konjunktion mit dem

Hauptstern des Stiers statt.

Am 7. des Monats befindet sich der Mond 2 Grad nördlich von Alhena (Gamma Geminorum) in den

Zwillingen. An den Folgeabenden durchquert er weiter die Zwillinge und wechselt anschließend in den

Krebs. Am 10. des Monats befindet er sich 9 Grad westlich von Regulus, dem Hauptstern des Sternbilds

Löwe. In dieser Nacht kommt es kurz vor Mitternacht zu einer Halbschattenfinsternis des Mondes, die in

ihrer vollen Länge auch in Mitteleuropa sichtbar ist. Die Vollmondphase wird rund 1 ½ Stunden nach

Mitternacht am Morgen des 11. Februars erreicht. Um die Mitte der Finsternis, die um 1:44 Uhr eintritt,

ist auf der nördlichen Mondkalotte eine leicht Abdunklung auch mit bloßem Auge wahrnehmbar. Das Ende

der Finsternis findet um 3:55 Uhr statt. Am nachfolgenden Abend hat der Mond Regulus bereits hinter

sich gelassen und steht dann 5 Grad südöstlich des Hauptsterns. Nach der Vollmondphase geht der Mond

immer später am Himmel auf und wird schließlich nach und nach ein Objekt für die zweite

Nachthälfte. Am Morgen des 15. Februar können wir ihn nur 6 ½ Grad nordwestlich von Jupiter im

Sternbild Jungfrau auffinden. In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar befindet er sich bereits 6 ½

Grad östlich des Riesenplaneten und nur 8 Grad nordöstlich von Spica, dem Hauptstern der Jungfrau,

entfernt. Dabei bilden die Gestirne ein nahezu gleichschenkliges Dreieck am Nachthimmel. Am 18. Februar

steht der Mond in seinem Letzten Viertel im Sternbild des Skorpions. Am Morgen des 19. Februars

befindet er sich nur 10 Grad nördlich des Hauptsterns Antares. Am Morgen des 21. Februars begegnet der

Mond den Ringplaneten Saturn und befindet sich dann 4 Grad nordöstlich des Planeten. Als immer

schmaler werdende Sichel durchquert er anschließend den Schützen, bis wir die Sichel des abnehmenden

Mondes zum letzten Mal kurz vor Sonnenaufgang am Morgen des 23. Februars aufspüren können. Am 26. des

Monats wird die Neumondphase erreicht. Zeitgleich findet in Chile, Argentinien bis hinauf nach Angola

eine ringförmige Sonnenfinsternis statt, deren partielle Phase leider von Mitteleuropa aus gesehen

unsichtbar bleibt. Der Mond taucht dann am vorletzten Abend des Monats als sehr schmale Sichel wieder

im Südwesten in der Abenddämmerung auf. Am letzten Abend des Monats steht er schließlich südlich

des Abendstern Venus und Mars.

Planeten

Der flinke Planet Merkur lässt sich bei guter Horizontsicht in den ersten Februartagen noch kurz vor Sonnenaufgang niedrig über dem östlichen Horizont mit Ferngläsern aufspüren, verschwindet dann aber kurze Zeit später in den hellen Strahlen der aufgehenden Sonne und bleibt unsichtbar. Am 7. Februar durchläuft der Planet das Aphel seiner Bahn und befindet sich zu diesem Zeitpunkt 69,8 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt.

Unser Schwesterplanet Venus läuft durch das Sternbild Fische und steht am 17. des Monats mit -4,9 mag Helligkeit in ihrem größten Glanz und somit unübersehbar am Abendhimmel. Damit ist sie theoretisch schon am Taghimmel auffindbar, wenn man weiß, wo man suchen muss. Wenn die Sonne unter dem Horizont verschwunden ist, steht der Abendstern knapp 30 Grad hoch über dem Südwesthorizont. Allerdings nimmt ihre Elongation von anfangs 45 Grad zum Monatsende hin auf 33 Grad weiter ab. Am 20. des Monats erreicht sie schließlich das Perihel ihrer Bahn und befindet sich zu diesem Zeitpunkt 107 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Die Untergangszeiten der Venus verfrühen sich im Laufe des Februars ein klein wenig von anfangs 21:17 Uhr auf 21:08 Uhr. Im Laufe des Februars geht der Beleuchtungsgrad der Venus weiter zurück. Gleichzeitig wächst aber ihr scheinbarer Durchmesser an. Mit Hilfe eines Teleskops können wir die Venus zu Beginn des Monats noch als 39% beleuchtetes Scheibchen wahrnehmen. Am 25. Februar erscheint der Abendstern bereits 41 Bogenminuten groß und als 25% beleuchtete Sichel. Nur drei Abende später ist ihr scheinbarer Durchmesser schon auf 46 Bogenminuten angewachsen, mit einem Beleuchtungsgrad von nur noch 17%. Am 28. Februar läuft die schmale Sichel des zunehmenden Mondes weit südlich an der Venus vorbei.

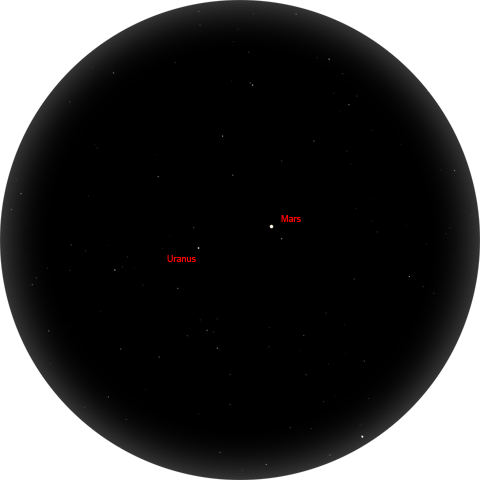

Unser roter Nachbar Mars ist nach wie vor in den Abendstunden präsent und wandert rechtläufig durch die Fische. Allerdings geht seine Helligkeit von anfangs 1,1 auf nunmehr 1,3 mag weiter zurück. Seine östlicher Winkelabstand zur Sonne schrumpft von 50 auf 43 Grad zum Monatsende. Im Teleskop erscheint der Planet nur noch 4,6 Bogenminuten groß und zu 94 % beleuchtet. Der Abendstern Venus verkürzt langsam aber sicher ihren Abstand auf Mars am Abendhimmel und steht zum Ende des Monats nur noch 5 Grad vom Roten Planeten entfernt. Am 1. Februar geht Mars um 21:38 Uhr unter. Bis zum 28. Februar verspäten sich seine Untergangszeiten nur unwesentlich auf 21:47 Uhr. Vom 26. bis 27. des Monats zieht Mars in nur 0,6 Grad Abstand nördlich an Uranus vorbei, was in Ferngläsern und kleinen Teleskopen gut beobachtet werden kann. Interessant sind auch die Nächte vor und nach der Konjunktion: Dann wird nämlich die relativ schnelle Bewegung des Mars gegenüber Uranus augenscheinlich. Die Zusammenkunft beider Planeten ist unter einem aufgehellten Stadthimmel ebenfalls recht eindrucksvoll.

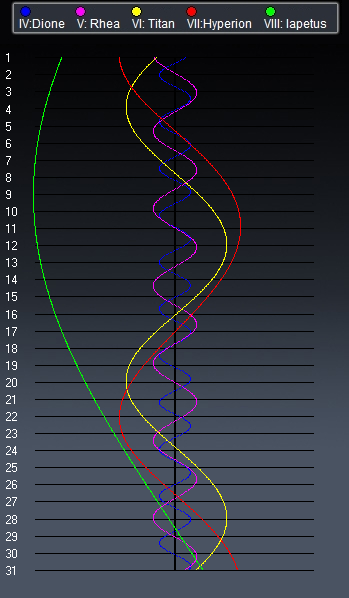

Der Riesenplanet Jupiter und seine Monde können in diesem Monat schon vor Mitternacht beobachtet werden. Gleichzeitig wird er langsam aber sicher zum Planeten für die ganze Nacht. Auch seine Helligkeit steigt leicht an und beträgt zum Ende des Monats hin bereits -2,3 mag. Am 6. Februar wird Jupiter im Sternbild Jungfrau stationär und setzt zu seiner Oppositionsschleife an. Anschließend wandert er wieder rückläufig (also in westlicher Richtung) durch das Sternbild. Dabei hält er sich gut 3 ½ Grad nördlich von Spica auf. Zu Beginn des Monats geht der Riesenplanet um 23:19 Uhr auf. Ende Februar erfolgt sein Aufgang bereits um 21:32 Uhr. Im Teleskop erscheint das stark abgeplattete Jupiterscheibchen 42 Bogensekunden groß. Am 15. ist die Begegnung mit dem abnehmenden Mond noch erwähnenswert. Am 17. des Monats steht Jupiter im Aphel seiner Bahn und befindet sich an diesem Tag gut 816 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt.

Der Ringplanet Saturn ist ein Objekt für den Morgenhimmel und kann rechtläufig im Sternbild Schlangenträger aufgefunden werden. Am 24. Februar überschreitet der Planet die Grenze zum Sternbild Schütze. Am 1. Februar geht der 0,5 mag helle Saturn um 4:55 Uhr auf. Am 28. Februar erscheint er bereist um 3:18 Uhr über der südöstlichen Hortizontlinie. Somit kann man ihn schon gut 2 Stunden lang beobachten. In der Morgendämmerung des 21. Februar kommt es zu einer interessanten Konjunktion, wenn sich die abnehmenden Mondsichel weniger als 4 Grad von Saturn entfernt über dem südöstlichen Horizont befindet.

Uranus ist immer noch in den ersten Abendstunden beobachtbar und bewegt sich immer schneller werdend rechtläufig durch die Fische. Seine Beobachtbarkeit am Abendhimmel geht im Laufe des Monats aber deutlich zurück, weil auch die Abenddämmerung immer später einsetzt. Gleichzeitig verringert Uranus auch seine Helligkeit von anfangs 5,8 auf 5,9 mag. Damit ist der grünlich leuchtende und scheinbar 3,4 Bogensekunden große Planet trotzdem noch ein leichtes Objekt für Ferngläser und Teleskope. Zu Beginn des Monats sinkt Uranus um 23:18 Uhr unter die westliche Horizontlinie. Ende Februar geht der Planet schon um 21:37 Uhr unter. Damit verbleiben für die Beobachtung nur noch 1 ½ Stunden. Am 26. des Monats kommt es zu einer sehr engen Konjunktion zwischen Mars und Uranus, wobei der Rote Planet in nur 35 Bogenminuten Abstand den weiter außen laufenden Planeten nördlich passieren wird.

Der äußere Planet unseres Sonnensystems Neptun bewegt sich rechtläufig durch den Wassermann und ist nur noch in den ersten Februartagen niedrig im Westen auffindbar. Sein Untergang erfolgt am 1. des Monats um 19:27 Uhr. Danach zieht er sich endgültig vom Abendhimmel zurück. Der scheinbar 8,0 mag helle und 2,2 Bogensekunden große grün-blaue Planet steht am 2. März 2017 in Konjunktion mit unserem Zentralgestirn und bleibt für mehrere Wochen unbeobachtbar.

Der Zwergplanet (134340) Pluto bewegt sich durch den Schützen und stand am 7. Januar 2017 in Konjunktion zur Sonne. Er kann sich noch nicht aus den hellen Strahlen unseres Zentralgestirns befreien und bleibt deshalb unsichtbar.

Helle Kometen und Planetoiden

Der periodische Komet mit der kürzesten bekannten Umlaufzeit 2P/Encke ist ein Objekt für den Abendhimmel. Er kann im Sternbild der Fische und in der Nähe der Planeten Venus und Mars aufgefunden werden. Zu Monatsbeginn befindet sich der Schweifstern noch gut 20 Grad hoch über dem Horizont. Im Laufe des Februar verschlechtern sich allerdings seine Sichtbarkeitsbedingungen zusehends. Die Helligkeit sollte zum Monatsende bereits 8 mag betragen.

Der kurzperiodische Komet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak bewegt sich an der Grenze der Sternbilder Krebs und Löwe steil in Richtung Norden. Der Schweifstern ist ab Mitternacht optimal platziert und erreicht Höhen von gut 50 Grad über dem Horizont. Leider ist der Komet momentan noch schwächer als erwartet und mit 14-15 mag Helligkeit nur in sehr großen Teleskopen auffindbar. Der Schweifstern neigt aber zu Helligkeitsausbrüchen. Anfang April kommt 41P der Erde bis auf 22 Millionen Kilometer nahe und sollte dann auch bereits in Ferngläsern sichtbar sein.

Der kurzperiodische Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova kann zunächst nur niedrig am Morgenhimmel aufgefunden werden und ist mit einer Helligkeit um 7 mag ein Objekt für das Fernglas. Er zieht im Laufe des Monats aber vom Sternbild Adler kommend durch den Herkules, die Nördliche Krone, den Bärenhüter, die Jagdhunde in den Löwen und wird auf seinem Weg eine Menge Deep-Sky-Objekte passieren. Im letzten Monatsdrittel lohnt es sich bereits, den Kometen schon kurz vor Mitternacht aufzusuchen. Leider nimmt die Helligkeit nach seiner Erdnähe am 11. Februar, wobei er in nur 12 ½ Millionen Kilometer an unserem Heimatplaneten vorbei ziehen wird, sehr schnell ab und wird Ende Februar bereits die 11. Größenklasse unterschreiten.

Der Komet C/2015 V2 (Johnson) überschreitet zu Beginn des Monats die 10. Größenklassen und kann dann in kleinen bis mittleren Teleskopen beobachtet werden. Der Schweifstern ist ein Objekt für den Morgenhimmel und steht zum Ende der Nacht schon sehr hoch am Himmel. In dieser Zeit zieht er vom Sternbild Herkules kommend in den Bärenhüter.

Der Zwergplanet (1) Ceres wechselt im Februar von den Fischen in den Walfisch und kann noch am Abendhimmel aufgefunden werden. Mit einer Helligkeit von 9,0 mag zum Monatsende, ist der Himmelskörper allerdings kein attraktives Objekt mehr. Am 1. Februar sinkt Ceres um 23:47 Uhr unter die westliche Horizontlinie. Am 28. Februar erfolgt der Untergang des Zwergplaneten bereits um 22:51 Uhr.

Der Asteroid (4) Vesta kann rückläufig in den Zwillingen aufgefunden werden und stand im Vormonat in Opposition zur Sonne. Sie bremst ihre Bewegung langsam ab und kommt Ende des Monats fast zum Stillstand. Auch ihre Helligkeit geht weiter zurück von anfangs 6,5 auf 7,1 mag. Damit ist Vesta immer noch ein leichtes Objekt für Ferngläser und Teleskope. Am 1. Februar steht der Planetoid um 23:03 Uhr im Süden. Am 28. Februar erfolgt ihr Meridiandurchgang bereits um 21 Uhr. Anfang des Monats kann der 3,6 mag helle Stern Kappa Geminorum als Aufsuchhilfe dienen, wenn Vesta knapp nördlich am Stern vorbei ziehen wird.

Der Asteroid Nr. 9 Metis kommt am 21. Februar 2017 im Sternbild Löwe wieder in Opposition zur Sonne und erreicht eine Helligkeit von 9,0 mag. Zu Monatsanfang kulminiert der 9,4 mag helle Kleinplanet um 2:14 Uhr. Bis zum Monatsende hat die Helligkeit von Metis wieder auf 9,2 mag abgenommen. Der Meridiandurchgang erfolgt an diesem Tag bereits um 0:04 Uhr.

Auch (14) Irene erreicht am 18. Februar 2017 im Sternbild Löwe ebenfalls die Opposition und wird 9,0 mag hell. Zwischen dem 3. bis 12. Februar zieht sie durch das Sternbild Kleiner Löwe. Am 1. Februar steht Irene als 9,3 mag helles Objekt um 2:04 Uhr im Süden. Am 28. Februar erreicht sie mit einer Helligkeit von 9,1 mag bereits um 23:52 Uhr den Meridian.

Der Asteroid (15) Eunomia erreicht am 20. Februar 2017 im Sternbild Sextant ihre Oppositionsstellung und wird 9,2 mag hell. Zu Beginn des Monats beträgt die Helligkeit 9,4 und Ende Monats wieder 9,3 mag. Ihre Kulminationszeiten verfrühen sich von anfangs 1:37 Uhr auf 23:21 Uhr.

(29) Amphitrite bewegt sich durch das Sternbild Löwe und steigert ihre Helligkeit von anfangs 9,8 auf 9,1 mag. Die Kulminationszeiten des Asteroiden verfrühen sich von anfangs 2:44 Uhr auf 0:37 Uhr zum Monatsende. Am 16. Februar kann der 5,8 mag helle Stern SAO 118735 als Aufsuchhilfe dienen, wenn Amphitrite in nur 2,5 Bogenminuten südlichen Abstand am Stern vorbei ziehen wird.

Der Asteroid (41) Daphne wird in der letzten Februarwoche wieder heller als 10 mag und kann im Sternbild Löwe aufgefunden werden. Am 1. Februar steht Daphne um 2:42 Uhr im Süden und am 28. Februar, mit einer Helligkeit von 9,8 mag, bereits um 0:45 Uhr. Am 19. des Monats zieht der Himmelskörper in nur 8,5 Bogenminuten Abstand am 4,5 mag hellen Stern Phi Leonis vorbei.

Meteorströme

Erst vor kurzer Zeit wurde der Meteorstrom der Februar-Eta-Draconiden nachgewiesen. Der Radiant liegt in der Nähe von Eta Draconis an der Position RA = 240° und Dec = +61° und steht zum Morgengrauen rund 70 Grad hoch über dem Horizont. Deshalb beobachtet man am besten in den Stunden nach Mitternacht. Zwischen dem 3. und 4. Februar sind nur einige wenige Meteore sichtbar, die mit einer Geschwindigkeit von 37 Kilometern in der Sekunde in die Atmosphäre eindringen und demzufolge eher langsame Sternschnuppen erzeugen. Im Jahr 2011 wurden 7 bis 13 Meteore dieses Stroms registriert. Ein Ursprungskörper dieses neuen Meteorstroms ist nicht bekannt.

Die Beta-Herculiden sind zwischen dem 13. bis 16. Februar aktiv und zeigen nur vereinzelte Meteore, die mit Geschwindigkeiten von 55 Kilometern pro Sekunde recht schnell in die Erdatmosphäre eindringen. Ihr Radiant liegt an der Position RA = 246° und Dec = +24° und befindet sich erst in der zweiten Nachthälfte hoch genug über dem Horizont.

Am deutlichsten macht sich in diesem Monat die Anthelionquelle bemerkbar. Es ist ein ganzjähriger Meteorstrom aus der Ekliptikregion, dessen Radiant sich etwas östlich des Gegensonnenpunktes befindet. Der Radiant nimmt ein großes Gebiet von mindestens 30 x 20 Grad am Himmel ein. Das Zentrum wandert im Februar durch das gesamte Sternbild Löwe. Die wenigen Meteore der Anthelionquelle sind mit 30 km/s nicht sehr schnell.

Datengrundlage: "Der Sternenhimmel 2017", "Das Himmelsjahr 2017 - digital" & "Sterne und Weltraum" (2/2017)